京东外卖在全国外卖市场里“杀”出了一条血路。

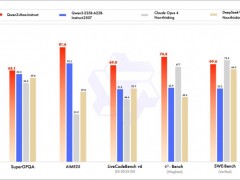

9月15日,《新华每日电讯》发表题为《京东外卖占全国外卖市场超31%份额》的报道。报道称,京东外卖自2025年3月正式推出以来,短短半年时间,已经覆盖全国350个城市,日订单量突破2500万单,占全国外卖市场超过31%的份额。

更令人惊讶的是,在品质外卖细分领域,京东的市场占有率高达约45%。这一数字表明,京东没有选择与传统外卖平台正面比拼量,而是瞄准了一个更精准的市场赛道。

京东外卖上线第一天,就没有走“老路”。当其他平台用“满减神券”、“0元奶茶”抢夺用户时,京东宣布:今年5月1日前入驻的商家全年免佣金,未来长期佣金不超过5%。

同时,它自建了一支全职骑手团队,从3月的1万人快速扩到6月的15万人,骑手全部签劳动合同、交五险一金,享受正式员工福利。

这看起来成本极高,但京东的逻辑不一样。它没有把外卖看作一个独立的业务,而是把它当作整个京东零售生态的一部分。二季度财报显示,京东包括外卖在内的新业务收入同比增长199%,达到139亿元。

更关键的是,京东外卖带来了清晰的协同效应:用户打开京东APP的频率变高了,购物频次同比提升超40%,超市、数码、生活服务等品类的交叉销售明显增长。

也就是说,京东做外卖,不是为了分外卖市场的蛋糕,而是为了把蛋糕做大,用高频的外卖订单带动低频的电器、日百消费,把京东从“买大件的地方”变成“一站式生活平台”。

外卖行业有一个长期被忽视的问题:消费者要的不是便宜,而是一口安心饭。

数据显示,目前外卖差评中,对“品质”不满的比例排在第一。幽灵厨房、菜品缩水、吃出异物……这些体验伤害的是整个行业的信任。

京东看准了这个痛点,从一开始就只和品质餐厅合作。申请入驻的餐厅,审核通过率只有40%,远低于行业60%-70%的水平。

品牌“醉得意”就是一个例子。过去,他们全国380家门店一直无法全覆盖外卖,因为毛利太低、卷不过幽灵店铺。

入驻京东后,他们不仅实现了外卖全覆盖,还发现用户愿意为好的餐品买单,当他们把堂食里的大菜、多人餐加入外卖菜单后,订单迎来了第二波暴增。截至7月,醉得意在京东外卖累计卖出280万单,营业额翻了数倍。

另一个品牌“文通冰室”也提到,在京东外卖上,营销机制更简单透明,商家不用再沉溺于无休止的补贴内卷,可以集中精力做产品和服务。

京东最狠的一步棋,是今年7月推出的“七鲜小厨”。这是一个典型的京东式解决方案:用供应链能力改变游戏规则。

七鲜小厨采取“现炒现做+透明厨房+24小时直播”模式,食材由中央工厂统一洗切、检测、冷链配送,门店省去洗切环节,从源头保障卫生。京东计划三年内投入超百亿,在全国开1万家店。

这不仅是做外卖,更是做餐饮供应链。刘强东早就说过:“前端卖饭菜永远不赚钱,我们要靠供应链赚钱。”

七鲜小厨还启动了“菜品合伙人”计划,投入10亿现金为1000道招牌菜招募合伙人。平台承担门店租金、人力、运营成本,合伙人只需专注菜品研发和供应链建设。

这种模式既解决了食品安全问题,又通过规模化采购压低成本,让消费者用20元以下的价格吃到现炒好菜。

京东外卖用六个月时间拿下31%的市场份额,不是一件容易是事,它背后是一套完整的逻辑:拒绝恶性补贴、坚持品质供给、重投入履约体系、用供应链能力创造长期价值。

这场实验的意义远超外卖本身。京东证明了一点,在中国互联网世界,“烧钱换规模”不是唯一路径。用户会为安心买单,商家会为健康生态留下,骑手会为尊严转身。

未来,外卖市场的竞争不会停止,但竞争的重点一定会从“谁补贴狠”转向“谁体验好”、“谁效率高”、“谁更值得信任”。

京东已经走出了第一步,而这一步,正在改变整个游戏的规则。