头顶“智能时序数据第一股”光环,元光科技(metaLIGHT)却在港股上市首日暴跌超30%,此后股价便一直处于下跌态势,市值也随之大幅蒸发。

这家运营着2.98亿用户的“车来了”母公司,表面是技术驱动的数据智能服务商,实则是三年累计亏损超6600万元、98%收入依赖移动广告、技术转型滞后,更因创始人非法获取商业数据获刑而留下公司治理隐患。

当雷军、徐小平早已套现离场,滴滴、阿里巴巴重仓接盘,那么元光科技的IPO是技术公司的价值兑现,还是资本撤退前的狂欢?

广告依赖症

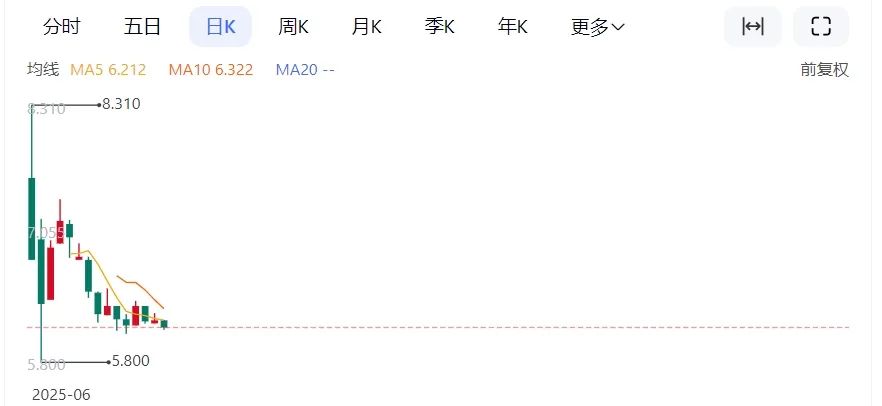

6月10日,元光科技正式登陆港股,发售价为9.75港元/股,募集资金总额约2.42亿港元,所得款净额约1.6亿港元。

首日收盘,元光科技股价为6.8港元/股,较发行价下跌30.26%,市值约为10.49亿港元,蒸发近三分之一。此后,公司股价便一路震荡下行,截至6月30日收盘,股价为6.14港元/股,总市值为9.47亿港元。

值得关注的是,元光科技此次IPO的认购也呈“冰火两重天”。国际配售仅获2.49倍超额认购,而香港公开发售却狂揽274.44倍超额认购,且国内没有基石投资者参与。这种“机构谨慎、散户狂热”的分化,最终在二级市场以破发形式释放。

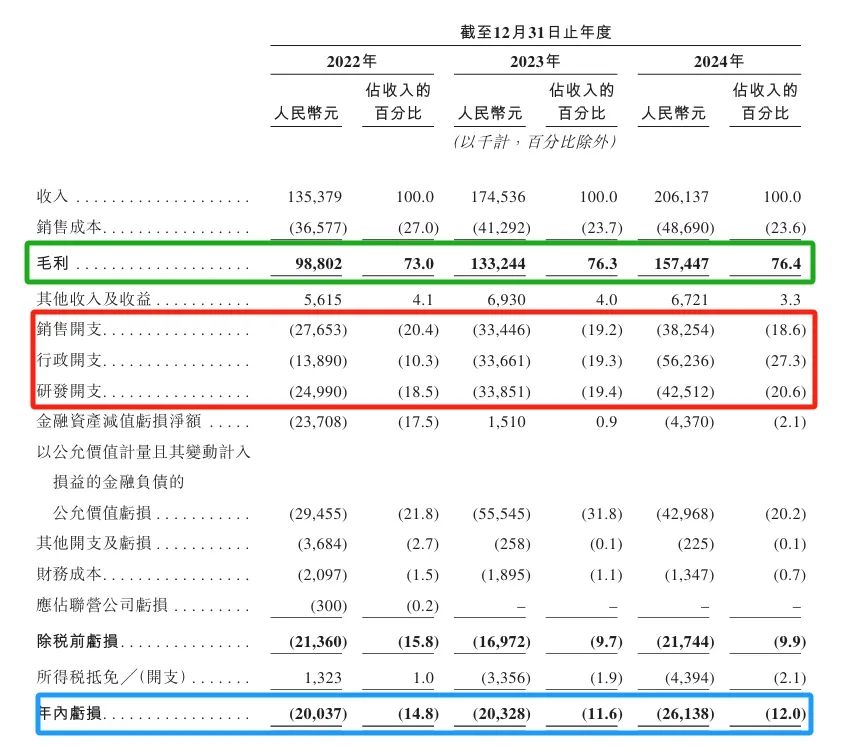

元光科技的股价走势,较大程度上反映了市场对其未来发展存在多重疑虑。一方面,元光科技的盈利状况并不乐观。2022年至2024年,公司收入分别为1.35亿元、1.75亿元及2.06亿元,年复合增长率达23.5%,但净利润却连年亏损,分别为-2003.7万元、-2032.8万元、-2613.8万元。这种“增收不增利”的情况,也暴露了商业模式的结构性缺陷,使投资者对元光科技的盈利能力产生质疑。

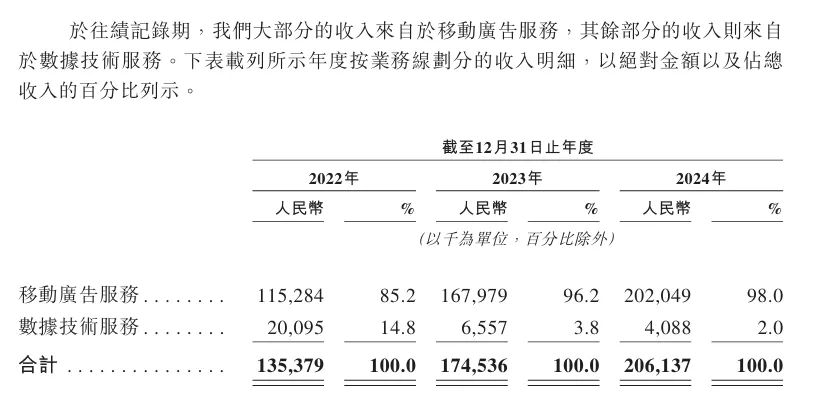

另一方面,元光科技的业务模式过于依赖移动广告收入。招股书显示,2022年至2024年,移动广告服务的收入分别为1.15亿元1.68亿元和2.02亿元,占总营收的比例分别为85.2%、96.2%和98%。

这种单一的收入结构不仅会使元光科技对广告市场的波动极为敏感,根据灼识咨询的资料,中国移动广告服务市场高度集中,并由少数主要媒体发布者主导市场,2024年前五大参与者占市场总收入的约80%,而元光科技的市场份额仅为0.02%。同时,元光科技宣称自身为“时序数据智能服务商”,却有98%的营收来自移动广告,也表明其技术优势在主营业务中的商业价值转化颇为有限。

此外,元光科技还存在客户集中度过高的问题。2022年至2024年,公司来自五大客户的收入分别占总收入约74.4%、72.4%及68.2%。

元光科技的主要产品为“车来了”APP,虽然在公交出行领域拥有庞大的用户群体,但产品单一的问题却十分突出。“车来了”APP主要运用大数据分析技术,通过提供实时公交信息来吸引用户。不过,“车来了”APP缺乏多元化的服务和应用场景,与高德地图、百度地图等综合平台相比,竞争差距明显。

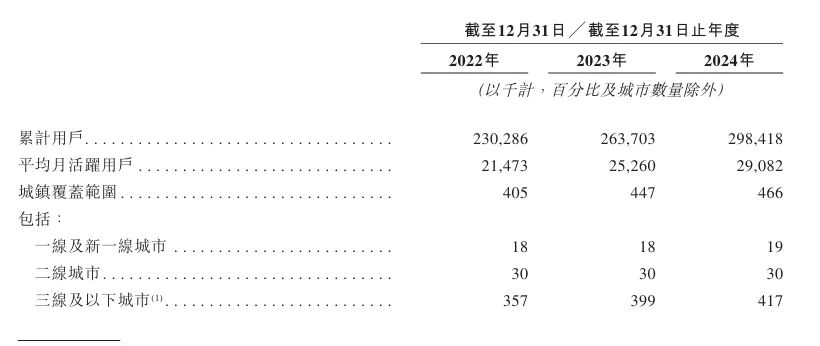

此外,“车来了”APP 的用户增长也面临瓶颈。招股书显示,截至2024年底,“车来了”累计注册用户为2.98亿人,平均月活跃用户2908.2万人,分别同比增长12.88%和15.13%。但2024年新增用户仅1600万,增速同比下滑 12%。同时,2024年,“车来了”覆盖城市466个,相比2023年仅增加19个,增长率由10.37%下滑至4.25%。

用户增长放缓,将加剧元光科技对现有用户的依赖,而且用户增速下滑也意味着公司可能很难再通过扩大用户基础来增加广告收入,进而限制了未来的盈利增长空间。

从募资用途来看,元光科技计划将所得款项净额的约30%用于销售及营销工作,以增强市场份额及品牌知名度。然而,这种“烧钱换流量”的模式能否真正提升竞争力也有待观察,因为营销成本增加,不仅会压缩利润空间,且随着市场竞争加剧,营销效果可能会逐渐减弱。

在费用方面,2022年至2024年,元光科技的销售开支为2765.3万元、3344.6万元和3825.4万元,总营收占比分别为20.4%、 19.2%和18.6%。同时,行政开支为1389万元、3366.1万元、5623.6万元,总营收占比分别为10.3%、19.3%、27.3%。此外,研发开支为2499万元、3385.1万元及4251.2万元,总营收占比分别为18.5%、19.4%及20.6%。

同期,元光科技董事及最高行政人员总薪酬分别为328.8万元、652.8万元和1922万元。也就是说,2024年董事及最高行政人员总薪酬快赶上研发费用的一半了。

元光科技还面临负债与现金流的双重压力。招股书显示,截至2024年末,公司流动负债为5.36亿元,较年初增长9.38%。以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债4.65亿元,同比增加15.38%;计息银行及其他借款3000万元,同比减少25%。

现金流方面,2024年末,元光科技的经营现金流量净额为5642.4万元,较期初增长37.4%;投资现金流量净额-1738.4万元,同比收窄11.32%;融资现金流量净额-3881.4万元,同比扩大167.98%;现金及等价物5630.6万元,同比增加1.43%。

最大风险来自管理层?

元光科技成立于2010年,创始人邵凌霜为北大计算机系博士毕业,公司专注于利用时序数据(即按时间顺序排列的数据点),挖掘并预测分析对象随时间变化的趋势、模式和波动特征,于2013年推出“车来了”APP。

灼识咨询资料显示,我国公交车普遍配备车辆跟踪设备及传感器,用于收集实时位置数据。这些数据先发送给公交公司,再转交给地方交通部门。

在数据获取方面,元光科技与交通机构签订协议,获取并使用公交车数据进行后续处理。招股书显示,2022年至2024年,元光科技与交通机构的合作数量持续增长,分别达到206个、261个及295个。今年3月28日,“车来了”开始将实时数据覆盖范围扩展至中国香港。

当然,为了获取准确的公交数据,元光科技需要向地方政府等数据提供方支付年度费用。招股书显示,2022年到2024年,公司的数据许可费分别为1920.5万元、2113.3万元和2361.1万元。

不过,元光科技的数据也并非一直是从正当渠道获取。招股书及相关判决书显示,2015年11月至2016年5月期间,时任元光科技法定代表人的邵凌霜,为提高“车来了”APP 在中国市场的用户量以及信息查询准确度,指使公司员工利用网络爬虫软件,非法获取包括谷米公司在内的竞争对手服务器里的公交车行驶信息、到站时间等实时数据,日均达300万至400万条。经评估,谷米公司因被非法侵入计算机信息系统所造成的直接经济损失为24.43万元。

法院认为,元光科技利用网络爬虫技术大量获取并且无偿使用谷米公司实时公交信息数据的行为,具有非法占用他人无形财产权益,破坏他人市场竞争优势,并为自己谋取竞争优势的主观故意,违反了诚实信用原则,扰乱了竞争秩序。

2017年7月,法院判决元光科技向谷米公司赔偿经济损失及合理维权费用50万元。邵凌霜被判处非法窃取计算机信息系统数据罪,处以罚金10万元,有期徒刑三年、缓期四年执行。缓期执行完毕后,法院宣布不再对被告执行原先的监禁判决。

2018年5月,邵凌霜辞任元光科技首席执行官及董事职位;2021年7月,其辞任所有主要实体的经理及董事职务。目前,元光科技的董事长及CEO由同样毕业于北大计算机专业的孙熙担任,其持股比例为8.71%。邵凌霜在元光科技的持股比例降至4.46%,并且已将投票权交予孙熙。

创始团队通常是一家公司的核心竞争力所在,其技术背景和行业经验对于公司的产品创新和市场拓展至关重要。邵凌霜的离开可能导致元光科技在技术研发和战略规划方面的连续性受到影响。同时,创始团队的缺位也可能导致管理层与股东利益分歧,进一步影响公司的决策效率和未来发展。

招股书显示,2013年,元光科技获得雷军顺为资本和徐小平真格基金的种子轮融资,金额分别为120万元和60万元。在2014年至2015年的A轮融资中,元光科技获得阿里巴巴超2000万元和飞马旅450万元资金;B轮融资为美元基金,China Broadband Capital和阿里创投分别投资450万美元和150万美元;2016年,元光科技又完成B1轮融资,滴滴斥资1880万美元入股。

不过,在邵凌霜2015年11月至2016年5月非法获取竞争对手实时数据期间,陆续有资本减持、退出。例如,2016年1月,顺为资本向滴滴转让了部分股份,转让价格为566.85万美元;同时也向Honghe Venture转让了价值20.68万美元的股份。此外,真格基金套现121.25万美元(约合人民币870万元),实现清仓。

2023年12月,阿里巴巴和滴滴也通过股份回购协议,将部分股份卖回给元光科技,涉及金额分别为1500万元和167万美元。

而在元光科技首次IPO递表前夕,即2024年5月,顺为资本将剩余的股份转让给Garaitz Capital,价格为172.19万美元,至此清仓退出,两次套现总额约合5300万元人民币。同期,元光科技再次完成了C轮融资,SilverSnake、DuanSirui等新投资者加入。

这一系列变化后,元光科技的管理层和股权结构都发生了重大调整。招股书显示,元光科技上市后的股东架构中,孙熙根据投票权委托行使邵凌霜的投票权,以及陈晓、肖平原与孙熙一致行动并根据孙熙的指示投票,孙熙合计持股21.15%。此外,滴滴旗下Cheering Venture持股15.19%,阿里巴巴持股8.77%,China Broadband Capital持股8.82%。

由此也可以看出,元光科技的股权结构较为分散。一方面,这种分散的股权结构可能导致公司在决策过程中出现利益分歧,而股东之间的利益分歧可能导致决策迟缓或战略方向摇摆,影响公司的战略执行和长期发展。另一方面,元光科技的股权结构可能也存在一定隐患,由于没有绝对控股的股东,公司在面对外部竞争和内部管理挑战时,可能缺乏强有力的领导和决策支持。

从蓝海到红海

智能时序数据行业的竞争格局已从早期的专业服务商主导,演变为垂直领域玩家、互联网大厂、传统IT企业的混战。虽然元光科技在公交领域占据先发优势,但其行业地位并不稳固。

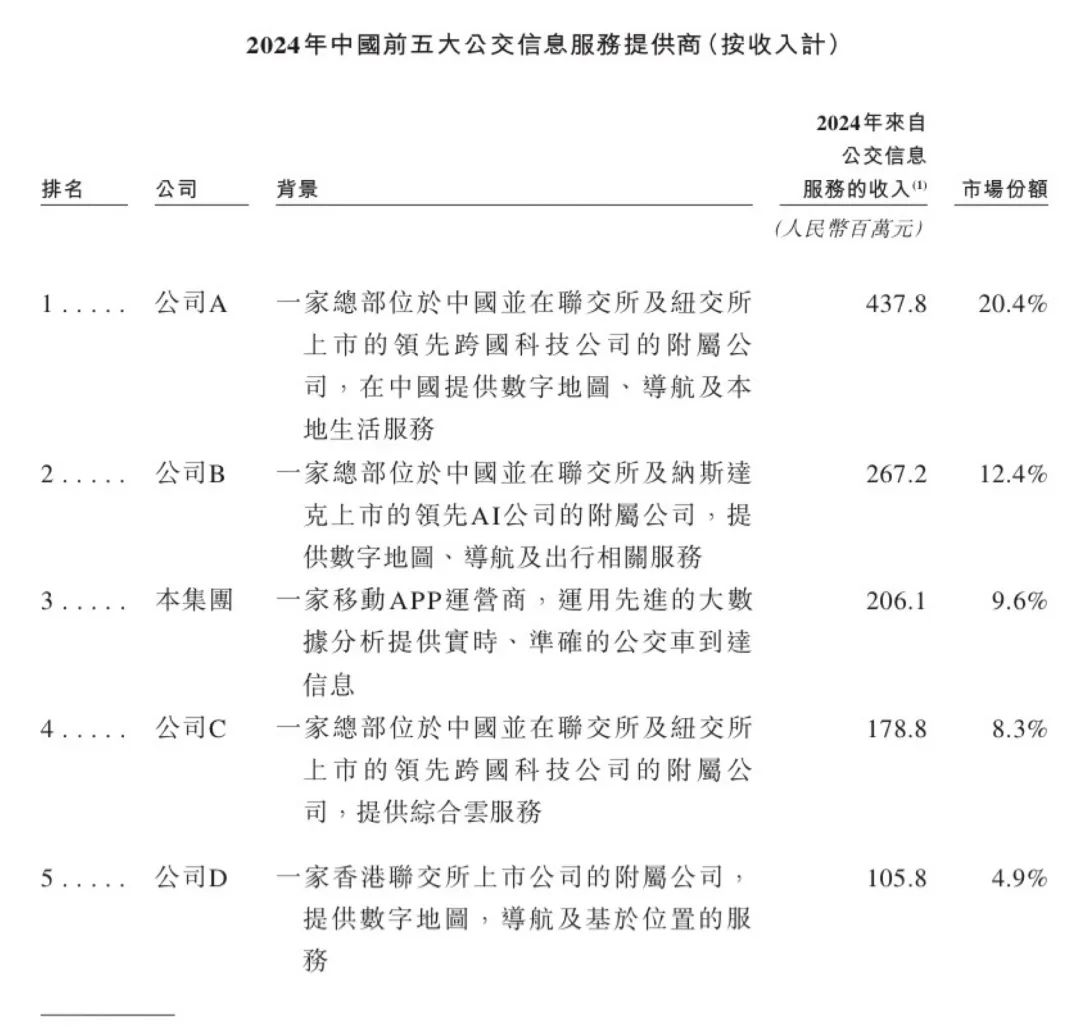

根据灼识咨询的资料,2024年,前五大公交信息服务提供商的合计市场占有率约为55%。按收入计,元光科技为中国第三大公交信息服务提供商,市场份额为9.6%。高德地图与百度地图分别以20.4%、12.4%的市场份额占据了第一、第二。

与高德地图、百度地图等综合平台相比,元光科技的竞争劣势较为明显。这些综合平台拥有更广泛的用户基础和更大的流量优势,通过将公交信息服务整合到现有的生态体系中,可以提高在移动广告市场上的竞争力。其次,综合平台在技术实力和资源投入方面也远超元光科技,例如高德地图可以利用在地图导航领域的技术积累,为用户提供更加精准和多元化的出行服务。

在垂直领域,元光科技则需要与“掌上公交”“车到哪”等进行直面竞争。这些竞争对手通过定制化公交路线规划、实时公交广告精准投放等差异化服务,争夺市场份额。例如“掌上公交”与地方交通部门深度合作,提供独家线路数据。

从现有的业务收入来看,元光科技除了移动广告服务,还有一项是数据技术服务,主要通过交付定制公共交通信息包提供数据驱动的服务及信息技术解决方案,包括让交通机构访问及使用公共交通分析平台,以及针对其他行业的若干交通机构与公司具体需求提供定制的其他数据相关服务。

然而,元光科技的数据技术服务业务收入却呈逐年萎缩趋势。招股书显示,2022年至2024年,元光科技来自数据技术服务的收入分别为2009.5万元、655.7万元及408.8万元,分别占总收入的14.8%、3.8%及2%。

作为“时序数据智能服务商”,元光科技的数据技术服务业务却未能发挥应有的作用,这不仅削弱了公司的技术优势,还可能使其在市场竞争中处于不利地位。

元光科技在技术转型上也面临诸多挑战。由于时序数据分析预测模型高度依赖于其最初训练的环境,在完全不同的业务场景中,往往需要从零开始学习,因此会耗费大量的时间和成本。

例如,在“时间+位置”即“车来了”APP之外,元光科技还自2022年下半年推出了“时间+价格”和“时间+设备状态”两条新产品线,但新产品的收入甚微,还难以对公司整体业绩产生实质性影响。要实现跨行业的技术转型,元光科技需要在技术研发和人才培养方面投入大量资源,而这对于一家中小规模的公司来说,压力不小。

同时,时序数据分析在不同行业的应用场景差异较大,如金融领域的风险预测和工业领域的设备故障诊断,都需要针对性的模型和算法。元光科技在公交领域的技术积累,难以直接迁移到其他行业,这可能都使其技术转型的难度进一步加大。

结语

随着监管对数据安全的强化,单纯依赖用户数据变现的商业模式估值中枢下移。元光科技的破发反映出资本市场对“数据驱动型”企业的重新定价,投资者也更关注技术壁垒、合规运营及业务多元化潜力。(图源:元光科技招股书等)