撰文丨一视财经 高山

编辑 | 西贝

智能眼镜,一夜冰火。2025 年正成为 AI 眼镜元年 —— 随着端侧大模型技术突破、消费场景持续渗透,这一品类正从 “科技尝鲜” 加速走向消费大众,成为下一代个人智能终端的焦点。

9月9日,在中国国际眼镜业展览会(CIOF)的展厅里,这一趋势已具象为肉眼可见的分化:国内AI眼镜巨头Rokid 展台前始终人头攒动,沿用 WAIC “地标大眼镜” 设计的空间内,49 克重的 Rokid Glasses 火爆出圈,日均接待数百家合作洽谈者。

当工作人员频频演示 “一句话完成支付 + 导航” 时,和展台外的传统眼镜品牌展区形成鲜明对比:传统品牌货架上多是 “换色不换款” 的同质化镜框,镜片宣传仍停留在 “防蓝光”“高透光” 的基础功能,与消费者对 “智能交互” 的需求大相径庭。这一现象,展现了传统眼镜行业积弊已久的同质化内卷现状,也揭开了 AI 技术重构产业价值的无限可能。

今年,以 Rokid 为代表的 AI 眼镜赛道持续火爆,早已成为科技圈的共识。当 AI 眼镜亮相传统眼镜展,这场新兴事物与传统巨头的同台亮相,本是一次特殊的 “大考”。而 Rokid 展台能在众多参展方中脱颖而出,成为现场最火爆的展台,恰恰印证了一件事:未来的眼镜行业,必然是 AI 眼镜的天下。

随着智能眼镜成为消费者心头好,传统眼镜行业势必经历从单一配镜服务向“智能+传统”融合的转型。正如 Rokid所言:“我们不是来抢传统眼镜商的生意,而是和他们一起把‘智能眼镜’的蛋糕做大 —— 他们做视觉矫正的基础,我们做智能服务的延伸,两者结合,才是用户真正需要的完整体验。”

传统眼镜转型的症结何在?

其实,走进任意一家传统眼镜店,镜框货架上的 “似曾相识感” 已成常态:金属边框的弧度、TR90 材质的配色,甚至印花图案都难逃雷同。

根据艾瑞咨询《2024 中国眼镜行业白皮书》的观察,传统眼镜行业早就陷入了 “同质化” 的怪圈:头部品牌推出的新品里,真正在设计或功能上有新意的少之又少,大多只是换个颜色、没什么实质变化的 “小打小闹”。

这种 “大家都一样” 的情况,直接引发了残酷的价格内卷:就拿常用的树脂镜片来说,2019 年一副均价还能有 380 元,到 2024 年就降到了 220 元;镜框的利润空间也被压得很薄,溢价连 15% 都不到。更无奈的是,有些中小品牌为了保住利润,甚至在镜片透光率、镜框耐用性这些影响使用体验的核心指标上 “打折扣”,最终吃亏的还是消费者。

而 AI 眼镜的出现,恰好戳中了传统眼镜行业的痛点:它不是简单换个款式、降个价格,而是给眼镜行业带来了 “智能 + 传统” 的新可能 —— 传统眼镜商负责做好视觉矫正的 “基本功”,AI 眼镜企业补充智能服务的 “新技能”,既能打破产品同质化的僵局,又能跳出价格内卷的泥潭,最终给用户带来更完整的体验。

这也是为什么 Rokid 作为AI 眼镜品牌,能在传统眼镜展上脱颖而出,让大家看到行业的新方向。

消费需求正在从“基础配饰”向 “实用场景” 拓展,消费者期待眼镜不仅仅是日常穿搭的一部分,更能成为 “随身智能助手”:商务场景需要实时翻译、会议记录,日常场景需要导航指引、扫码支付,生活场景需要接听电话、拍照录像。

但传统眼镜品牌既缺乏技术储备,又没有生态资源,只能在 “比设计、拼价格” 的红海里挣扎,而 AI 技术的出现,恰好为这场转型提供了破局的钥匙。

在中国国际眼镜业展览会(CIOF)的Rokid 展台前里,一视财经注意到,一位经营15年传统眼镜店的经销商大受震撼,反复掂量着 Rokid Glasses言语道:“和我家最轻的镜框一样重,却能翻译 89种语言,还装了摄像头、芯片、电池、扬声器和麦克风,不可思议。”

Rokid Glasses的魔力早已被市场验证,9月初,其在全网开启预售。据官方数据显示,该产品全渠道五天销量达到40000台,甚至9月产能也已全部排满。

笔者认为,这种 “轻量化 + 强智能” 的组合,并非简单的功能叠加,背后蕴含着 AI 眼镜对传统眼镜产业逻辑的重构。

首先是盈利模式的重构,始于从 “硬件差价” 到 “服务变现” 的跨越。

传统眼镜的盈利依赖 “一次性硬件销售”,客单价集中在 300-2000 元,复购周期长,用户生命周期价值(LTV)低;而 Rokid Glasses 的实时翻译等功能,正开启 AI 眼镜从硬件销售向服务生态的转型。依托大模型,软件服务突破单一功能局限,延伸至跨场景智能交互。这种 “硬件 + 场景化服务” 的模式,重构传统盈利逻辑,既提升用户粘性,更打开从单次交易到持续服务变现的广阔商业空间。

其二是产品价值的重构,在于从 “单一场景” 到 “全场景渗透” 的突破。比如,Rokid Glasses 搭载的 1200 万像素摄像头与骁龙 AR1 芯片,看似是硬件升级,实则是场景价值的延伸。

在展会现场的演示中,商务人士借助眼镜与外国客户对话,英语、德语、日语、法语等89种语言都能实时翻译成中文,翻译内容也可以在手机app端完整记录下来,相当于做了个会议纪要;老年人戴着眼镜对准降压药盒,就可以第一视角拍下产品,一键传给子女,不用担心来回文字转述带来的信息传递误差;消费者逛超市、逛花鸟市场、逛动物园,也可以实时和眼镜进行互动,了解眼前是什么品种的花?什么类型的动物?习性是什么,都可以通过AI问答来了解 —— 这些场景精准击中传统眼镜的功能空白。

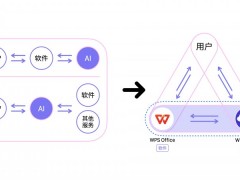

此外,是供应链的重构,核心是从 “线性链条” 到 “生态协同” 的升级。传统眼镜供应链是 “镜框厂→镜片厂→组装厂→经销商” 的线性模式,各环节孤立运作,缺乏跨领域协作;而 AI 眼镜需要芯片、算法、模组、生态的深度协同。

Rokid 就在不断地突破自己的生态维度,比如,今年5月,Rokid与高德地图联合发布了首个全场景智能眼镜导航应用,深度融合Rokid的AI+AR能力与高德地图的空间智能,通过"语音+视觉+环境感知"重构导航体验;6月中旬,Rokid 推出全球第一个可支付的智能眼镜,Rokid Glasses 内置支付宝“看一下支付”,让用户在不便操作手机时可直接在眼镜内支付,解放双手。

行业分析机构Wellsenn XR 预测 “2025 年全球 AI 眼镜销量将达 350 万副,同比增长 130%” 。事实上,AI 眼镜不是要取代传统眼镜,而是推动行业完成 “视觉矫正工具→智能终端→生态入口” 的升级。这场转型的关键,在于突破技术、认知与生态的三重壁垒。

其实,传统眼镜行业向 “智能 +” 转型,核心前提在于技术迭代 —— 而这恰好是 AI 眼镜企业的核心优势。就像成立于 2014 年的 Rokid,凭借超过 10 年深耕 AI+AR 领域的经验,通过底层系统与硬件的深度适配,再结合成熟的 AR 显示能力,不仅能让各类 AI 功能落地,更能让这些功能 “可视化呈现”,打破了传统眼镜 “只能看” 的局限。

以AI眼镜的拍照能力为例:通过拍照与 AR 技术的结合,用户拍摄时能清晰看到取景框、录制时长、剩余电量等关键信息,既不用担心 “没录上” 的尴尬,出片效果也更稳定。

正是这样的细节打磨,让 Rokid 的产品实现了从 “能用” 到 “好用” 的跨越。呈现在支付、翻译、导航等场景中,支付金额、中文字幕、导航信息都可以不用低头看手机,就实时呈现在用户眼前,AI眼镜的实用性不言而喻。

反观传统眼镜企业,它们的优势集中在成熟的渠道网络和供应链体系,在智能技术研发上难免存在短板。所以对传统眼镜企业来说,选择与 Rokid 这类专业 AI 眼镜品牌合作,直接接入成熟的智能解决方案,既能避开技术研发的 “硬门槛”,又能快速抓住智能时代的市场机遇,稳稳站好转型后的新位置。

当然,技术落地需配套认知突破。即便 AI 眼镜热度渐起,消费者认知偏差仍未消除:有人视其为 “年轻人专属玩具”,有人担心产品上手有难度。

Rokid 的破局思路颇具参考性:一方面和年轻潮人、数码爱好者、户外玩家深度绑定,不断探索跑酷、跳伞、钓鱼等适合第一视角拍摄的AI眼镜场景,主动开发消费需求;另一方面,其线上线下联合,覆盖全国各地的传统渠道,支持全国各地用户在门店完成从体验到支付的一站式消费, 这种 “体验式教育”,正是打破认知壁垒的有效路径。

归根结底,认知与技术的落地,终究要靠生态协同托底。AI 眼镜离不开传统眼镜行业的渠道优势与验光服务基础,毕竟视觉矫正仍是核心需求。

比如,Rokid 与线下眼镜店的合作堪称范本:科技公司输出 AI 技术与产品,传统企业提供成熟的线下网络与专业验光服务,双方共享收益。这种 “科技 + 传统” 的协同模式,正逐渐成为行业主流。

Rokid 在 CIOF 展会上的火爆,不是偶然,而是 AI 技术与传统产业碰撞的必然结果。

49 克的 Rokid Glasses,撕开的不仅是传统眼镜行业的转型裂缝,更打开了 “眼镜成为下一代智能入口” 的想象空间—— 未来,它可能是商务人士的 “移动办公终端”、学生的 “学习工具”、 视障人群的 “生活助手”、甚至是工业场景的 “辅助设备”。

传统眼镜行业的焦虑,本质是 “工具逻辑” 与 “智能时代” 的冲突。而 AI 眼镜的价值,在于用技术重构产业价值链:从满足单一视觉需求到覆盖全场景,从孤立制造到生态协同。未来不会是 “AI 眼镜取代传统眼镜”,而是 “传统眼镜智能化” 与 “AI 眼镜场景化” 的深度融合 —— 普通眼镜会增加基础智能功能,AI 眼镜会保留专业验光服务,两者共同服务不同需求的用户。

那些能抓住技术节点、用体验打破用户认知壁垒、与生态伙伴协同共生的企业,才能从 “转型焦虑者” 变成 “行业引领者”。而 Rokid 的探索,正是为这场产业重构提供了一个可参考的样本 —— 在 AI 眼镜元年,转型从来不是选择题,而是智能时代的生存本能。